Prise en charge des malades : les urgences médicales amorcent un virage positif

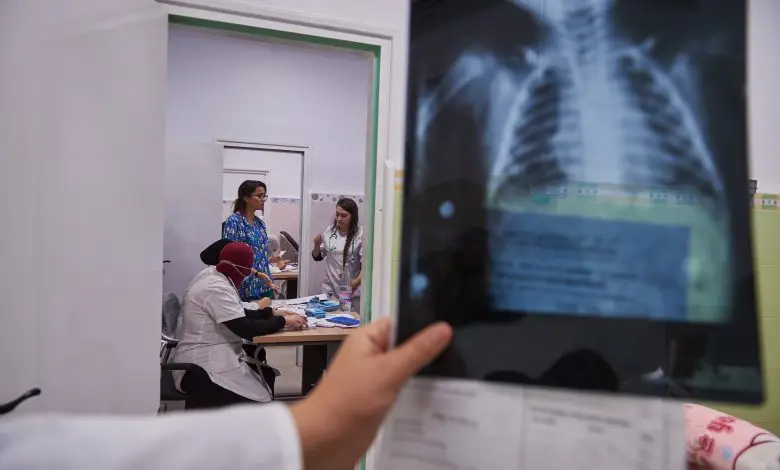

Longtemps perçues comme des zones de tension extrême au sein des hôpitaux, les urgences médicales en Algérie connaissent aujourd’hui une nette amélioration grâce à une série de réformes concrètes initiées par les pouvoirs publics. Organisation, numérisation, formation et renforcement des moyens : les efforts se multiplient pour offrir aux patients un meilleur accès à des soins rapides, sûrs et efficaces.

Un service sous pression, mais en mutation

Les services des urgences continuent de faire face à des défis de taille, comme l’indique le Dr Malloul Ahcène, praticien à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira : « C’est un service difficile, marqué par l’afflux permanent de patients, notamment des victimes d’accidents de la route. Certains cas pourraient pourtant être pris en charge en amont, dans des structures de proximité. » Ce manque d’organisation territoriale engendre une surcharge importante dans les hôpitaux de référence, aggravée par le déficit de lits et de spécialistes.

Néanmoins, des signes encourageants apparaissent. La numérisation des dossiers médicaux, désormais en cours dans plusieurs établissements, permet une meilleure orientation des malades, une gestion plus fluide des flux et un gain de temps crucial. « On ne perd plus de temps à chercher des informations ; cela améliore sensiblement la qualité de la prise en charge », explique Dr Malloul.

Un personnel sous tension mais déterminé

À Mécheria, dans la wilaya de Naâma, le Dr Youcef Abdelaoui témoigne également de la difficulté d’exercer dans ce contexte. « Il faut être solide, disponible à toute heure, prêt à affronter parfois la détresse ou la colère des familles. » Selon lui, la gravité des cas reçus justifie cette pression constante. « Être aux urgences, c’est répondre à l’exigence immédiate de sauver des vies. »

Des réformes structurantes à l’échelle nationale

Conscient des limites structurelles, le ministère de la Santé a mis en œuvre plusieurs mesures correctives. Le Plan d’action du patient (PAM) est l’un des piliers de cette démarche, visant à organiser le parcours du patient de manière cohérente et efficace. Pour Dr Boualem Cherchali, directeur central au ministère, ce plan est « à la fois un objectif de santé publique et un défi de gestion hospitalière ».

Un autre jalon important a été posé en juillet dernier avec la mise en place d’un cadre national sur l’organisation des urgences. Ce document stratégique établit une structure uniforme pour tous les services d’urgences, publics comme privés, en définissant des standards clairs en matière de triage, de hiérarchisation des soins et de coordination territoriale.

Triage médical : un levier de qualité et d’équité

La nouvelle approche repose fortement sur le triage médical, désormais reconnu comme un acte clinique à part entière. L’objectif est d’évaluer, dès l’arrivée du patient, la gravité de son état pour lui assurer une prise en charge proportionnée. Les patients les plus critiques (U1) doivent être traités sans délai, tandis que les cas moins urgents sont orientés de façon optimale vers les unités appropriées. Ce système, appuyé par un protocole national, permet une gestion plus juste et plus rationnelle des ressources.

Vers une excellence opérationnelle

Au-delà des améliorations visibles, cette réorganisation témoigne d’une ambition plus large : celle de transformer durablement les urgences en y plaçant le patient au cœur du dispositif. L’équité, la rapidité et la transparence sont les principes directeurs de cette réforme, qui vise à redonner confiance aux citoyens dans le service public de santé.

Si les défis restent nombreux – surcharge chronique, manque de spécialistes, résistances organisationnelles – les avancées en cours laissent entrevoir une dynamique de progrès réelle. La prise en charge des malades aux urgences n’est plus une zone grise du système, mais bien l’un de ses chantiers les plus stratégiques.