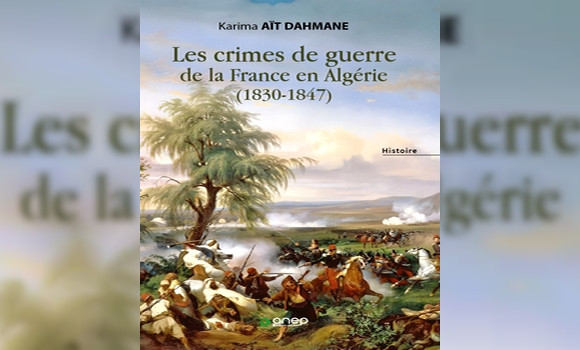

Un nouvel ouvrage de Karima Aït Dahmane dévoile les crimes de guerre de la France en Algérie (1830-1847)

Par : Amani H.

Dans son dernier ouvrage, Les crimes de guerre de la France en Algérie, 1830-1847, Karima Aït Dahmane rétablit des vérités historiques longtemps ignorées ou occultées par la France. Elle critique vivement la version de l’histoire véhiculée par le passé, qualifiée de « propagandiste et mensongère », ainsi que celle d’aujourd’hui, qu’elle qualifie de dominée par « les thèses de l’extrême droite ».

L’auteure s’attaque principalement aux premières années de la colonisation française en Algérie (1830-1847), période marquée, selon elle, par la naissance de « véritables criminels de guerre » et de « théoriciens de l’extermination des tribus ». Elle met en lumière l’atrocité de la France coloniale, qui, dans sa quête de suprématie, a recours à la barbarie pour s’imposer sur un territoire qu’elle considérait comme sien. La colonisation s’est traduite par des méthodes déshumanisantes, caractérisées par des massacres répétés, des expositions de têtes coupées, des déportations massives, des razzias, des enfumades, et bien d’autres exactions contre les populations civiles algériennes. Ces violences sont tirées des témoignages de figures emblématiques de la conquête, telles que Bugeaud, Pélissier, et Lamoricière, dont les écrits sont cités dans l’ouvrage pour illustrer la brutalité de ces événements.

Karima Aït Dahmane souligne également que les Algériens ont été confrontés à plusieurs invasions au fil des siècles, ce qui a forgé dans leur conscience collective un sentiment de révolte et de fierté face à l’occupant. La résistance à l’occupation française a été acharnée, avec des mouvements populaires réprimés dans le sang par l’armée coloniale. Cette répression ne s’est pas seulement faite au mépris du droit international, mais a également violé les principes universels des droits de l’homme.

L’auteure rend également hommage à l’Emir Abdelkader, une figure clé de la résistance à l’occupation française. Elle le décrit comme un homme de courage, de culture, et d’humanisme, qui a mené la lutte contre les forces coloniales pendant de longues années. À travers l’analyse des stratégies de résistance et des combats menés par Abdelkader, Aït Dahmane met en lumière la bravoure et l’héroïsme des Algériens face à un envahisseur déterminé à effacer toute forme d’opposition.

L’ouvrage dénonce ce que l’auteure perçoit comme les tentatives actuelles de la France d’ignorer et de minimiser ses crimes coloniaux, et elle répond aux partisans des « bienfaits de la colonisation » en mettant en évidence la violence systématique de la France en Algérie. L’objectif de l’auteur est de montrer que ces actes ne peuvent être ni excusés ni oubliés et qu’ils font partie d’une réalité historique que la France doit, selon elle, enfin reconnaître et assumer.

En plus de ses analyses historiques, Karima Aït Dahmane s’intéresse également aux méthodes ethnographiques mises en place par la France coloniale pour mieux contrôler et diviser les populations locales, notamment à travers des classements raciaux et sociaux. Ce point crucial de la colonisation est analysé avec précision dans le livre, éclairant la manière dont la domination française s’est traduite par des stratégies d’assujettissement psychologique et physique.

Cet ouvrage de 160 pages, divisé en quatre chapitres, propose un éclairage nouveau sur des événements souvent ignorés ou minimisés, et il constitue une réponse forte à ceux qui cherchent à justifier l’occupation coloniale. Il est publié aux éditions de l’Entreprise Nationale de Communication, d’Edition et de Publicité (Anep). La couverture de l’ouvrage reprend une reproduction de la célèbre toile Combat de la forêt de L’Habrah à Mascara, 1835 d’Horace Vernet, qui illustre magnifiquement la résistance héroïque des Algériens sous la direction de l’Emir Abdelkader.

Karima Aït Dahmane, docteur en sciences du langage et professeur d’université, est également l’auteure d’autres ouvrages et publications académiques, dont France / Algérie. Altérité, discours et mémoire (Alger El Ibriz, 2020). Elle s’impose ainsi comme une figure incontournable de l’historiographie de la colonisation française en Algérie.